|

|

||

この肌を辿る指先の熱を信じられなくなったら、私に何が残るだろうか。 |

|||

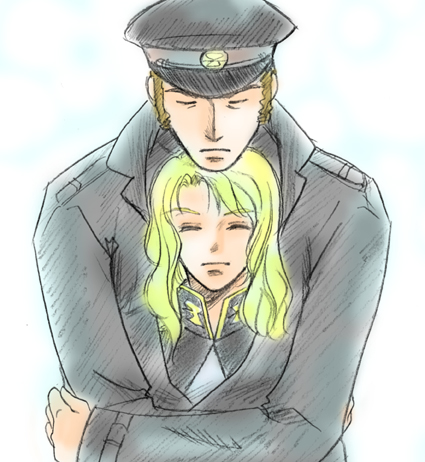

雪が降り出した。 この寒さの中、薄着で出てしまった彼を急いで追った。 あまり身体は丈夫ではないのに、ときどき、無茶なことをする。 そんなときは、決まって何か他人には言えない想いを彼は抱えているのだ。 私が名を呼ぶと、彼は立ち止まって振り返った。 金色の髪に冷たく白い花が降る。 私を見つめた彼の眼差しが、ひどく脆く、はかなげで、 雪と一緒に溶けて消えてしまうのではないかと錯覚した。 ふいにわき上がった喪失感への恐れ。 だから彼をこの手で確かめたくて懐に抱き寄せた。 雪と寒さから身体を守るように黒いコートの中に彼を隠して抱きしめた。 すぐ傍に私がいることを感じて欲しかった。 彼は深い吐息の後、身体の力を抜いて私に身を預けた。 腕と胸にかかる重みに確かな存在を感じ、 それが、なぜか泣きたくなるほど嬉しかった。 彼の頬を濡らすのが雪だと知っていても、 これ以上私は見たくなくて、そっと拭った。 冷たい場所で一人頬を濡らすことがもう二度とないように………。 彼の名を呼んで、触れて、熱を分け与えて、 この命すら彼の孤独を癒す手段でしかない。 そのために私はここにいるのだから―――――。 黒い布地の上に静かに舞い降りた雪の結晶が花のように形を留めていた。 |

|

||

|

雪が降り出した。 薄着で出てしまった私を追って、足早に駆け寄ってきた男。 私を呼んで、すぐ傍まで来ると、突然、黒いコートを拡げて私を抱きすくめた。 すっぽりとコートの中に包まれてしまい、白い吐息がコートの中に消えた。 じんわりと広がっていくような痺れにも似た温度が心地よい。 男の肩口に頬を押し当て、身体を相手に預けた。 布越しに伝わる体温と、耳元に感じるあたたかい吐息。 男の息が少し上がっているのは、走ってきたせいだろう。 押し当てた身体に伝わる鼓動が早いのも………きっと………。 他人の体温と鼓動に私はどうしてこんなにも焦がれるのだろうか。 肌に触れた途端、水へと変わる雪の結晶は、涙にも似て―――。 大きくてあたたかな手がそれを拭う間、じっと目を閉じていた。 一人でいることは、寒く、辛いことだ。 それを気付かせたのはこの男だった。 そんな感情を知りたくなかったのに――――。 でも、もう知らないことの孤独には耐えられない。 だから、これはお前への罰――――― いつも私の傍にいること………私を一人にしないこと。 どうか 冷たい手をあたためて 凍えた心を溶かして この胸に、生きるための熱を取り戻してくれ。 |

|||